JEPQ(JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)の魅力と注意点

JEPQは、高配当×テクノロジーというユニークな組み合わせで注目されている米国ETFです。この記事では、JEPQの特徴やメリット・デメリット、私自身の活用法まで詳しく解説します。

1. JEPQとは?

JEPQは、JPモルガンが運用する「ナスダック100銘柄を中心としたカバードコールETF」です。具体的には、テクノロジー企業を中心に構成されたポートフォリオに対して、オプション取引(カバードコール)を組み合わせることで、毎月安定的なインカム(分配金)を狙う商品です。

基本情報(2025年5月時点)

- ティッカー:JEPQ

- 名称:JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

- 上場市場:NASDAQ

- 純資産総額:約90億ドル超

- 分配金:毎月

- 利回り:おおよそ9~12%(年率・税引前)

- 経費率:0.35%

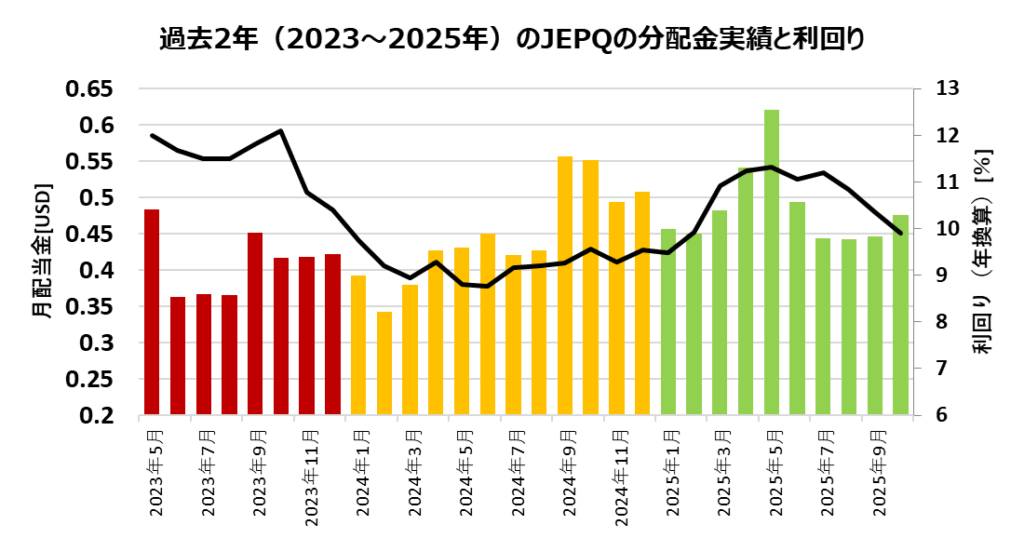

2. JEPQの利回り推移(2年間)

過去2年(2023〜2025年)のJEPQの月末株価と分配金実績をもとに作成した、年間利回り(税引前)のグラフは以下です。配当金に変動はあるものの利回りは、ほぼ9%以上を維持しています。

※利回りは月末株価と配当金額に基づく実効利回り(税引き前)を表示

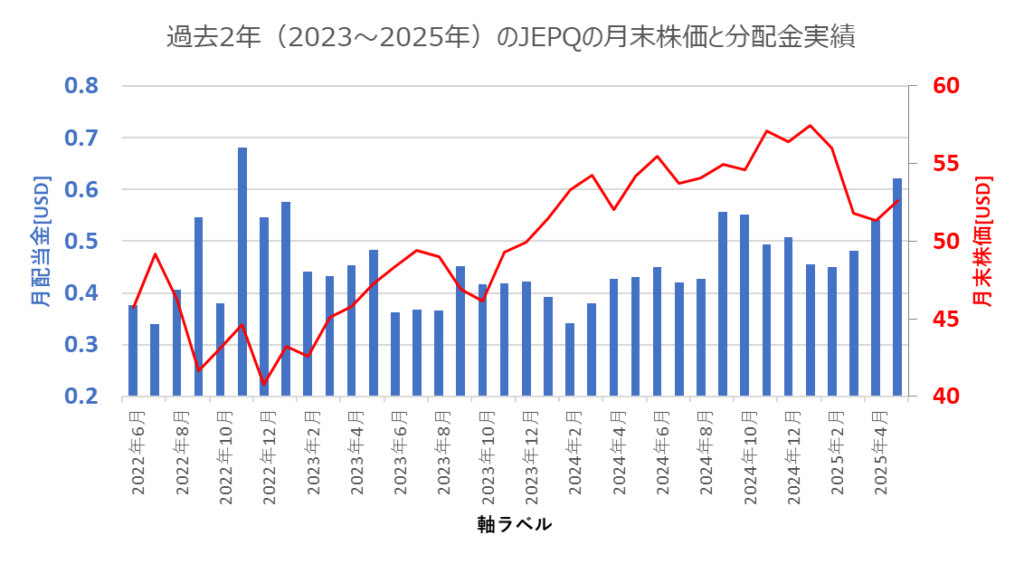

また、株価耐性を確認すると株価と分配金の推移は以下となっており、株価下落=配当金急減というわけでもないようです。(それなりに変動はしていますが、、)

3. JEPQの構成銘柄と特徴

JEPQは、NASDAQ100指数に連動しつつ、同時にS&P500などの主要テック銘柄も一部組み入れています。2025年現在の構成上位銘柄は以下の通りです。

- Microsoft(MSFT)

- Apple(AAPL)

- Amazon(AMZN)

- Nvidia(NVDA)

- Meta(META)

このように、AIやクラウド、半導体など成長性の高いセクターを中心にしながら、カバードコール戦略による分配金の安定化が図られています。

4. カバードコール戦略とは?

JEPQの肝となるのが「カバードコール戦略」です。これは、ETFが保有する株式に対して、一定価格で売る権利(コールオプション)を売ることで、プレミアム(オプション料)を得るという仕組みです。

たとえば、あなたが高級なカメラ(=株)を持っていたとします。そこに、「1か月後にこのカメラを○○円で買わせてほしい」という予約を入れるお客さんが現れました。そのとき、「いいですよ。でもその代わりに予約料をくださいね」というやり取りが、カバードコール戦略のイメージです。

このときの予約料が 「プレミアム(オプション料)」 で、ETFにとっては立派な収入になります。

ただし、その約束(コールオプション)をした以上、カメラの値段が急に上がっても、あらかじめ決めた価格で売らなければならないという制限もあります。つまり「上がった分の利益は逃す」けれど、「予約料で安定収入を得られる」という仕組みです。

JEPQでは、このようなオプション取引を活用して、株価の値上がり益をある程度犠牲にしながらも、分配金としてのインカム収入を安定させているのです。

これにより、株価が横ばいまたは微上昇程度のときでも、安定した収益が得られるのが特徴です。

5. JEPQのメリット

- 毎月分配型でキャッシュフローが安定

- 高利回り(9〜11%)が期待できる

- テック企業中心の構成で中長期的な成長性も担保

- クオリティ株中心で個別の倒産リスクが少ない

- 経費率も0.35%と、運用コストが比較的良心的

6. デメリット・注意点

当然ながら、JEPQにもリスクや注意点があります。

① 値上がり益は限定的になりやすい

カバードコール戦略の性質上、株価が大きく上昇した場合の利益は頭打ちになります。

長期的に見ればある程度のキャピタルゲインは期待できますが、成長性だけを追う投資には不向きです。

② 株価の下落には弱い

配当を重視していても、ETFの基準価格が下がればトータルの資産額は減ります。特にNASDAQ銘柄はハイテクバブル崩壊などの歴史もあり、テクノロジーセクター特有の急落リスクは常に意識する必要があります。

③ 分配金は変動する

分配金は毎月一定ではありません。市場のボラティリティ(変動性)に依存しているため、平時よりも荒れた相場のほうがプレミアム収入は増えやすいです。

つまり、「安定的な額」というよりも「高利回りだけど多少の変動あり」と理解しておくのが良いでしょう。

④ 新NISAの非対応で税引き後利回りが低下

JEPQは米国ETFであるため、新NISAでは買付できません(2025年時点)。そのため、分配金に以下の税金がかかります:

- 米国源泉税:10%

- 日本国内課税(特定口座):20.315%

実質的に配当の約28%が課税されるため、仮に表面利回りが10%あっても、手取りベースでは7%前後となります。

7. 私のJEPQ活用法

私は現在、石油銘柄等の米国高配当銘柄を主に保有しています

この中でJEPQは、石油銘柄とは異なるジャンルの高配当資産として、分散の役割を担っています。

将来的には、配当金を住宅ローンの一部返済や車関連の費用に充てることを考えており、キャッシュフローの安定化を目的にJEPQを一定割合保有するつもりです。

8. まとめ|JEPQはこんな人におすすめ

- 配当収入を毎月得たい人

- 成長も少し期待したいけど、大きな下落は避けたい人

- テクノロジー分野のETFに興味があるが、個別株は不安な人

- 将来的な支出(住宅ローンや教育費)に備えたい人

- DRIPなどで複利運用も考えたい人

JEPQは、「テクノロジー×高配当×JPMorganの運用力」という、他のETFではなかなか得られないユニークな強みを持っています。

安定感のあるJEPIと合わせて、私のように「配当生活を目指すパパ投資家」にとって、非常に頼もしい存在です。

今後も定期的に利回りや分配金実績の推移を追っていきますので、JEPQが気になっている方はぜひブックマークしてください!

※本記事は特定の銘柄の購入を推奨するものではなく、筆者個人の経験と考えに基づいた情報提供を目的としています。投資に関する最終的な判断は、ご自身の状況や目的に合わせて慎重に行っていただくようお願いいたします。

コメント